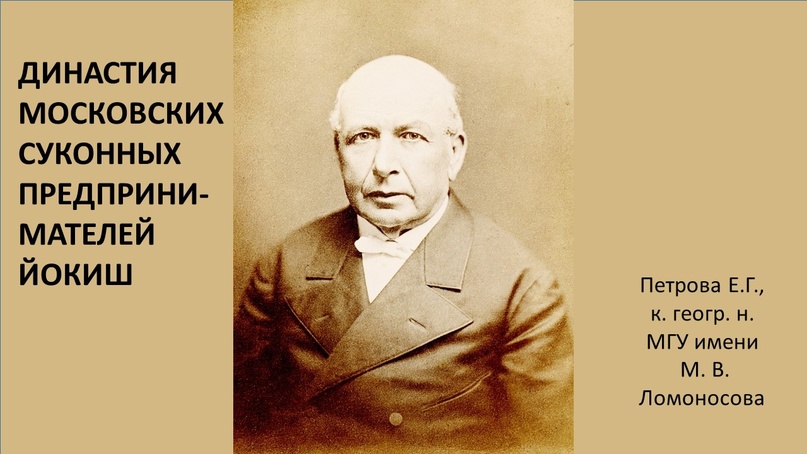

Родоначальником московской предпринимательской династии Йокиш был Василий Иванович Йокиш (Wilhelm August Jokisch) (рис.1). Он родился 15 октября 1810 г. в Мезеритце, Пруссия (ныне Мендзыжеч, Польша), в семье суконного фабриканта Иоганна Готфрида Йокиша и его жены Луизы, урожденной Шультц. В 1820-х семья переселилась в Згеж, куда в начале XIX в. местные власти активно привлекали немецких фабрикантов-текстильщиков. После польского восстания за независимость 1830-1831 гг. многие мастера-суконщики немецкого происхождения покинули Польшу и переселились в Империю. В их числе был и Вильгельм Йокиш, который прибыл в Россию в 1832 г. В 1839 г. он принял российское подданство, а через год записался в 3-ю гильдию московского купечества.

Приехав в Москву, Йокиш устроился красильным мастером на ситцевую фабрику купцов Грачевых в сельце Михалково Московского уезда (сейчас это Северный округ Москвы). Труд красильного мастера ценился высоко, благодаря своим способностям Йокиш неплохо зарабатывал. Достаточно быстро он стал управляющим производством, а уже в 1838 г. открыл по соседству собственное красильное и отделочное заведение.

6 сентября 1839 г. состоялось венчание Вильгельма Йокиша с 18-летней мещанкой московской Голутвенной слободы Анной Гармут (1821-1894). Венчались молодые в православном храме Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке, т.к. невеста была православной. Сам Вильгельм остался лютеранином.

Фабрика Йокиша в Михалково быстро росла, качество обработки тканей постепенно улучшалось. Уже в 1843 г. на Третьей выставке российских мануфактурных изделий в Москве он получил свою первую награду – большую серебряную медаль «за превосходную отделку и хорошую окраску сукна». В дальнейшем он участвовал практически во всех промышленно-художественных выставках, в том числе в Париже и Вене, и неизменно возвращался с наградами за качество тканей. В документах Канцелярии московского гражданского губернатора 1849 г. отмечалось, что «отделочная суконная фабрика Йокиша принадлежит к числу первенствующих в Московской губернии в сем роде заведений», особо подчеркивался личный вклад самого предпринимателя: «Всем по фабрике без постороннего посредства заведует сам владелец».

Первые 13 лет Йокиш занимался только отделкой и окраской «суровых суконных товаров», поступавших от других владельцев, «давальцев» (в том числе, и с соседней фабрики Грачевых, которую Йокиш перепрофилировал на выпуск сукна), а с 1851 г. он наладил собственное прядильное и ткацкое производство. Одним из первых в Московской губернии установил на своей фабрике паровую машину, что значительно улучшило качество выпускаемых тонких шерстяных тканей.

В 1860 г. он выкупил у Грачевых «вторую часть сельца Михалкова», где располагалась его фабрика. К нему перешли и некоторые строения, часть парка и прудов усадьбы, прежде принадлежавшей князьям Дашковым, а затем – графу П.И. Панину. К тому времени усадебные постройки XVIII в. значительно обветшали, и Йокиш был вынужден за свой счет провести их реставрацию. На базе усадебных флигелей был создан социальный комплекс для рабочих: больница с родильным приютом, школа, библиотека, магазин.

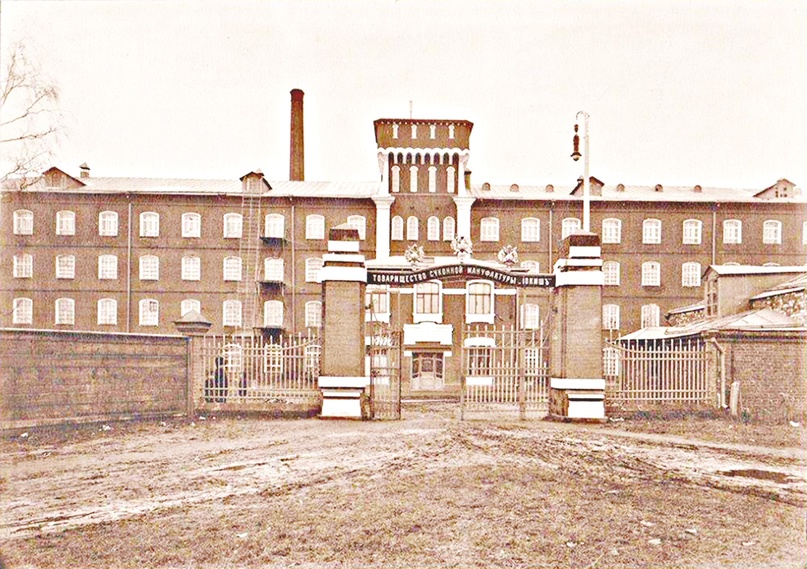

За пределами парадного двора в 1863 г. был выстроен новый 4-х этажный кирпичный корпус для фабрики (рис.4). Установлена вторая паровая 20-сильная машина с двумя котлами. Это позволило повысить технический уровень и степень механизации производства.

В 1863 г. Йокиш со всем семейством был причислен к сословию потомственных почетных граждан, а в 1865 г. стал купцом 1-й гильдии.

В 1865 г. на V Московской выставке русских мануфактурных произведений он был удостоен высшей награды – права употреблять на своих вывесках и изделиях изображения государственного герба Российской Империи. Эксперты отмечали: «фабрика Йокиша по устройству своему и обширности производства занимает в ряду наших суконных фабрик видное место». Предприятие полностью отвечало задачам, которые хотело решить государство, поощряя развитие российской суконной промышленности: снизить зависимость от импорта тканей и обеспечить отечественным фабричным сукном широкие слои населения: «Изделия этой фабрики, отличаясь высоким достоинством, вместе с тем по умеренности цен доступны и для потребителей, не располагающих большими средствами». Высококачественное тонкое сукно Йокиша могли позволить себе люди среднего достатка, и эти ткани, конечно же, пользовались массовым спросом.

В семье В.И. Йокиша было 7 детей: 4 сына – Василий, Александр, Федор и Иван и 3 дочери – Юлия, Елизавета и Мария.

В 1867 г., когда два старших сына достигли совершеннолетия и прошли обучение в Технической академии г. Дармштадта (Германия), Йокиш открыл Торговый дом «Василий Йокиш с сыновьями». В 1878 г. они создали Товарищество суконной мануфактуры «Йокиш». На Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 г. в Москве и 1896 г. в Нижнем Новгороде Товарищество получило еще две высшие награды «за отличное изготовление сукон, сатина, бибера и кастора при значительных размерах производства и во внимание к долголетнему существованию фирмы».

25 марта 1887 г. В.И. Йокиша не стало. Он умер на 77-м году жизни в своем доме в Михалково (рис.5) от воспаления легких.

Директором-распорядителем мануфактуры стал Василий Васильевич, его старший сын, который до этого заведовал технической частью. В правление и в число директоров Товарищества входили также остальные сыновья – Александр, Федор и Иван Васильевичи, а после ранней смерти последнего (он умер в 1895 г., немного не дожив до 40 лет) – его вдова Прасковья Ивановна. Пайщиками Товарищества были все члены семьи, включая жену, дочерей и 17 внуков Йокиша. В 1897-1914 гг. управление фирмой перешло к следующему брату – Александру Васильевичу. Он был гласным Московской Городской думы, регулярно избирался в состав кандидатов и выборных Московского Биржевого общества, представлял Товарищество «Йокиш» в Обществе суконных фабрикантов.

В 1906 г. основной капитал Товарищества был увеличен до 1 млн руб. В конце 1907 г. на фабрику и в жилые корпуса для рабочих было проведено электричество, устроено электрическое освещение, а к 1910 г. фабрика была полностью механизирована. Число рабочих достигло 1000 человек, а годовое производство 2 млн руб. К 1913 г. Товарищество занимало 12-е место среди суконных мануфактур Российской Империи по сумме основного капитала и 9-е по количеству веретен (6 млн). В Московской губернии по этим показателям оно было пятым и третьим, соответственно.

Торговые представительства имелись не только в Москве, но также в Санкт-Петербурге, Варшаве, Харькове и Риге. Выпускались практически все виды тонкой шерстяной материи: безворсовое сукно для офицерского и солдатского обмундирования, ворсованное сукно различных цветов, бильярдное сукно, а также драп, кашемир, трико, твид и другие ткани. Сбыт тканей осуществлялся практически по всей России, включая территорию современной Польши и Финляндии, а также на экспорт.

Е.Г. Петрова, кандидат географических наук

21.02.2023г.